Wortwolke

Foto: Fachbereich SprechwissenschaftWas verrät unsere Stimme über soziale Identitäten? Am Fachbereich für Sprechwissenschaft und Phonetik in Jena untersuchen wir gesprochene Sprache systematisch und interdisziplinär – mit einem besonderen Fokus auf die soziale Dimension sprachlicher Variation. Im Zentrum unserer Forschung steht das Zusammenspiel von Stimme, Geschlecht und gesellschaftlicher Rolle aber auch biologischen Faktoren.

Unsere Projekte verbinden phonetische, sprechwissenschaftliche und soziolinguistische Perspektiven, etwa wenn wir erforschen, wie hormonelle Einflüsse, Berufskontexte oder kulturelle Normen stimmliche Ausdrucksweisen prägen. Wir fragen etwa: Klingen Stimmen in hormonellen Umbruchphasen anders? Wie beeinflussen Geschlechterrollen oder berufliche Kontexte stimmliche Merkmale? Welche sprachlichen Erwartungen bestehen an maskuline und feminine Stimmen – und wie werden sie erfüllt oder unterlaufen?

In einem interdisziplinären Zugriff nutzen wir akustische, artikulatorische und perzeptive Analyseverfahren, um sprachliche Variation empirisch zu erfassen. Die JeCoP-Datenbank bildet dabei die technische und methodische Grundlage vieler Studien. Mit diesem besonderen Profil hat sich die Jenaer Phonetik als eine zentrale Stimme der deutschsprachigen Soziophonetik etabliert – und zeigt, wie Sprache soziale Wirklichkeit nicht nur beschreibt, sondern mitgestaltet.

Forschungsschwerpunkt Gender & Geschlecht

-

Sprache im sozialen Kontext

Frau spricht vor Menschen. Ihre Stimme formt die Kontexte der Personen.

Foto: KI-generiertWer spricht wie, wann und warum?

Im Rahmen der Heisenberg Professur widmet sich dieses Forschungsprojekt der Interpretation sprachlicher Variabilität mit dem Ziel, das Zusammenspiel biologischer und sozialer Faktoren zu analysieren. Hierbei beleuchten wir sprecherinterne Faktoren (Anatomie und Physiologie, regionale und soziale Identität, Hormone, Partnerwahl, Kommunikationsziel/Wirkung) und sprecherexterne Parameter (berufliches Umfeld, Zeit, Gesellschaft, Kultur/Sprache, Situation, Gesprächspartner).

-

Hormone und Stimme

Schallwellen und Moleküle

Illustration: KI-generiertKlingen Hormone mit?

In diesem Forschungsprojekt betrachten wir den Einfluss von Hormonen auf sprachliche Variabilität. Erkennt man das Testosteronlevel an der Stimme? Klingen Frauen in der fruchtbaren Phase ihres Zyklus anders? Haben Hormonwerte einen Einfluss darauf, wie Stimmen wahrgenommen werden?

Zur Untersuchung dieser und ähnlicher Fragestellungen haben wir ein Korpus erstellt mit Sprach-, Hormon- und Metadaten von 30 Männern und 80 Frauen. Der Hormongehalt im Speichel wurde gemessen und in Beziehung zu stimmlichen Parametern wie der mittleren Sprechstimmlage oder der Stimmqualität gesetzt.

-

Berufe und Stimme

Mehr erfahrenFiguren mit typischer Berufskleidung

Illustration: AdobeStockSprache und Beruf: Wie beeinflusst unser Umfeld, wie wir sprechen?

In diesem Projekt untersuchen wir, ob das berufliche Umfeld unsere Sprechweise prägt. Dafür wurden Sprachaufnahmen von Personen aus geschlechtertypischen Berufen, etwa aus Kindergärten und Bundeswehrkasernen, sowie von Führungskräften analysiert. Erfasst wurden sowohl Lesesprache als auch spontane Dialoge im Kolleg*innenkreis.

-

Kinderstimmen und Geschlecht

Blick in ein Zimmer. Eine Seite hellblau - die andere rosa

Foto: Adobe Stock / UnitedPhotoStudioHört man das Geschlecht bei Kindern?

Obwohl sich Mädchen- und Jungenstimmen anatomisch und physiologisch kaum voneinander unterscheiden, erkennen Erwachsene relativ treffsicher das Geschlecht der Kinder. In einer Langzeitstudie erforschen wir, welche akustischen und perzeptuellen Merkmale dabei eine Rolle spielen und wie sich Geschlecht und Geschlechtskonformität in Kinderstimmen über die Grundschulzeit entwickeln.

-

Geschlechtsrepräsentationen im Radio

Ein altes Radio auf einer Anrichte

Foto: pixabayReproduzieren Werbestimmen Geschlechterstereotype?

Da Werbung davon abhängig ist, in möglichst kurzer Zeit sowohl Aufmerksamkeit als auch Zustimmung zu generieren, greift sie häufig auf vereinfachte und leicht rezipierbare Darstellungen zurück. Die Frage ist jedoch, inwiefern diese Stereotype wirklich Ist-Zustände der Realität abbilden oder nur veraltete Vorannahmen nutzen und reproduzieren. Das Projekt beschäftigt sich daher mit dem wandelnden Geschlechterrollenbild und der aktuellen Diskussion der Diversität des Geschlechterbegriffs im Werbekontext.

-

Elternrolle und Geschlecht

Ein Mann hält ein Kind im Arm. Im Hintergrund eine Frau in Blazer.

Illustration: KI-generiertUnterscheidet sich die Sprechweise zwischen Müttern und Vätern mit ihren Kindern?

Das Projekt untersucht den Zusammenhang zwischen geschlechtsspezifischer Sprache und geschlechtsspezifischen Rollen (hier: Elternrolle). Dabei wird die kind-gerichtete Sprechweise deutscher und schwedischer Mütter und Väter untersucht, als auch der mögliche Einfluss der Elternrolle auf erwachsenen-gerichtete Sprache.

-

Artikulation und Geschlecht

Probandin bei artikularischer Sprachaufnahme

Foto: Lehrstuhl für Sprechwissenschaft und PhonetikUnterscheidet sich die Stimme von Männern und Frauen nur wegen ihrer Anatomie?

Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sprechweise sind seit vielen Jahren bekannt. Studien der letzten 50 Jahre haben gezeigt, dass es eine Vielzahl akustischer und temporaler Unterschiede in der Sprechweise zwischen Männern und Frauen gibt. Inwiefern diese allein durch anatomische und biophysikalische Unterschiede wie Vokaltraktgröße oder Stimmlippenlänge erklärt werden können oder aber eine soziale Komponente haben und auf gelerntes Verhalten zurückgehen, ist oft unklar.

-

Ethnizität und Geschlecht

gezeichnete Profile von Menschen unterschiedlicher Ethnien

Foto: adobeStockWie formen Sprache, Stimme und Aussehen unseren Eindruck von anderen?

Dieses Projekt untersucht, wie wir Personen aufgrund von Stimme, Akzent oder anderen Merkmalen sozial einordnen. Welche Rolle spielen dabei Geschlecht, Ethnizität und sexuelle Orientierung? Mit realitätsnahen Stimuli, EEG-Messungen und interdisziplinären Methoden aus Psychologie und Phonetik analysieren wir, wie Erwartungen gebildet, verletzt, angepasst werden und was das über soziale Wahrnehmung verrät.

Aktuelle Veröffentlichungen

-

Formalität und sprachliche Variation

Eine junge Frau in formeller und informeller Kleidung und Frisur sitzt an einem Tisch. Zwei Wortwolken zeigen Zuschreibungen wie Studentin und Managerin.

Foto: Melanie WeirichWie passen wir unsere Sprechweise an verschiedene Gesprächssituationen an. Welche Rolle spielt dabei die wahrgenommene Formalität des Gegenübers? Unterscheiden sich phonetische Details (wie Grundfrequenz und Vokalraum) zwischen einem Gespräch über ein Rezept und einer Forderung nach einer Gehaltserhöhung? Im SFB "Register" untersuchen wir intra-individuelle Variation aufgrund von situativ-funktionellen Faktoren. In dieser Studien nutzen wir ein neues Experimentdesign um diese Variation innerhalb eines Sprechenden kontrolliert zu testen.

-

Berufe und Persönlichkeit

Mehr erfahrenAuf einer beleuchteten Bühne liegen Spielsachen, Werkzeuge und weitere Utensilien

Illustration: KI-generiertKlingt eine Stimme freundlicher, nur weil sie angeblich von einem Erzieher statt von einem Soldaten stammt? Und sprechen Männer mit hoher Selbstzuschreibung von Femininität wirklich anders? Eine neue Studie beleuchtet, wie Berufsbilder, Genderausdruck und Stimme unser Urteil über andere prägen – und überrascht mit altersabhängigen Effekten.

-

Warum nuscheln Männer?

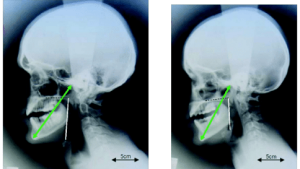

MRT Bild Mann und Frau

Foto: aus Weirich et al. 2016, JSLHRLiegt das an sozialen Faktoren oder auch an der Anatomie?

Undeutliche Sprechweise oder "nuscheln" ist ein typisches Merkmal einer männlichen Sprechweise und kann die Folge einer geringen Kieferöffnung sein. Während auf der einen Seite verhaltensbezogene Gründe zur Erklärung geschlechterspezifischer Unterschiede bzgl. einer deutlichen Sprechweise herangezogen wurden, untersuchte diese Studie anatomische Gegebenheiten zur Erklärung einer geringeren Kieferöffnung bei Männern.

-

Sprechtempowahrnehmung zwischen Männer und Frauen

Stoppuhr mit Megafon

Foto: adobeStockWer spricht schneller? Männer oder Frauen?

Obwohl die Antwort auf diese Frage meist mit FRAUEN! beantwortet wird, zeigen empirische Studien das Gegenteil: In verschiedensten Sprachen wurden kürzere Lautdauern und schnellere Sprechgeschwindigkeiten bei MÄNNERN gefunden.

Eine mögliche Ursache für die weitverbreitete Meinung der schneller sprechenden Frau könnte der Einfluss der Größe des abgesteckten akustischen Raumes innerhalb einer Äußerung auf das wahrgenommene Tempo sein. Frauen sprechen nicht schneller als Männer - sie klingen nur so!

-

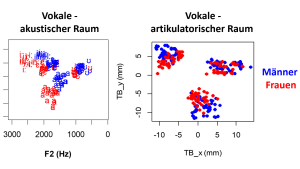

Ein kleiner artikulatorischer Raum - ein großer akustischer Raum

Akustischer und artikulatorischer Vokalraum bei Männern und Frauen

Foto: Melanie WeirichWarum wirken manche Sprecher:innen schneller oder undeutlicher als andere? Eine neue Studie zeigt: Männer zeigen häufiger „Undershoot“ – sie artikulieren Laute weniger vollständig. Das kann Sprache schneller, aber auch weniger klar wirken lassen. Wie unser Artikulationsstil die Sprachwahrnehmung beeinflusst – und was das mit dem Geschlecht zu tun hat.

-

"Eltern sein", Geschlechterrolle und Sprache in Deutschland und Schweden

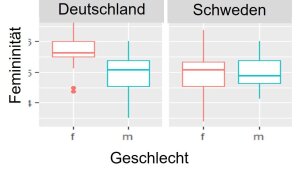

Selbstzugeschriebene Femininität von Frauen und Männern in Deutschland und Schweden

Foto: Melanie WeirichWie beeinflussen Geschlechterrollen, individuelle Geschlechtsidentität und elterliche Verantwortung unsere alltägliche Sprachweise? Studien aus unserem Fachbereich vergleichen deutsche und schwedische Sprecher:innen und zeigen, dass sprachliche Merkmale wie Stimmlage und Artikulation nicht nur biologisch, sondern auch stark durch kulturelle Normen, Selbstwahrnehmung und soziale Rollen geprägt sind.

-

Kind-gerichtete Sprache in Deutschland und Schweden

Weihnachtsbaum mit Geschenken

Illustration: Tu Anh Nguyen ThiWelche phonetischen Ausprägungen kind-gerichteter Sprache finden wir bei Müttern und Vätern in Deutschland und Schweden? Gibt es einen Einflusses der Einbindung in die Kinderbetreuung?

Ob in Deutschland oder in Schweden: Eltern nutzen beim Sprechen mit ihren Babys eine höhere Stimmlage, mehr Tonhöhenvariation und deutlichere Vokale. Diese kind-gerichtete Sprache zeigt sich kulturübergreifend, unabhängig vom Geschlecht oder der Betreuungssituation der Eltern.

-

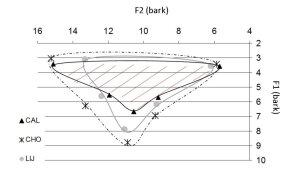

Frauen haben einen großen Vokalraum und eine hohe Sprechstimmlage

Vokalräume von drei Sprecherinnen

Foto: aus Weirich & Simpson 2013, JASAHaben Frauen einen größeren akustischen Vokalraum, um für ihre höhere Sprechstimmlage zu kompensieren?

Frauen haben einen größeren akustischen Vokalraum als Männer. Ihre höhere Sprechstimmlage macht Sprachsignale spektral ärmer, was sie durch deutlichere Vokale ausgleichen. Unsere Forschung untersucht, ob dieser Zusammenhang auch innerhalb einer Geschlechtergruppe besteht.

Forschungsprojekte zu weiteren Themen

-

Ejektive

Mehr erfahrenSensoren des Elektroglottographen (1) und des Luftdruckmessgeräts (2)

Foto: Sprechwissenschaft und Phonetik JenaWie entstehen Ejektive – jene Konsonanten mit komplexen Artikulationsbewegungen, die in manchen Sprachen phonologisch verankert sind, in anderen aber nur am Rande auftreten? Dieses Dissertationsprojekt untersucht mithilfe modernster Verfahren wie Elektroglottographie, Luftdruckmessung und MRT, wie diese komplexen Laute im Georgischen und in weiteren Sprachen gebildet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei artikulatorische Feinmechanismen, die bisher kaum erforscht sind.

-

Register

Mehr erfahrenEine Frau im T-Shirt blickt in den Spiegel – ihr Spiegelbild trägt Blazer und gebundene Haare.

Foto: KI-generiertWie verändern sich sprachliche Ausdrucksformen in Abhängigkeit von sozialer Rolle, Gesprächsfunktion und physischem Ort? Das Forschungsprojekt Variation in Situierter Interaktion II erforscht situativ-funktionale Variation auf phonetischer Ebene – etwa im Unterschied zwischen einem Gespräch mit Vorgesetzten oder Gleichgestellten, im Büro oder Zuhause. Es werden alltagsnahe Kommunikationssituationen realitätsnah simuliert und analysiert. Ziel ist es, den Einfluss kontextueller Faktoren auf phonetische Merkmale systematisch zu modellieren.

-

Synchronisation

Mehr erfahrenSprecher blickt in die Kamera

Foto: Fachbereich Sprechwissenschaft und PhonetikWie wichtig ist die Lippenrundung für eine glaubwürdige Filmsynchronisation? Ein Forschungsprojekt im Fachbereich Sprechwissenschaft und Phonetik zeigt: Nicht nur Konsonanten, sondern auch labialisierte Vokale wie /yː/ oder /uː/ prägen entscheidend die Wahrnehmung von Lippensynchronität – und wurden bisher weitgehend übersehen. In experimentellen Studien bewerten Proband:innen gezielt manipulierte Sprachaufnahmen. Die Ergebnisse fordern gängige Praxisstandards heraus und liefern neue Impulse für eine präzisere und visuell stimmigere audiovisuelle Übersetzung.

-

Promotionen

Mehr erfahrenDoktorhut auf Büchern

Foto: Adobe StockAn der Professur für Sprechwissenschaft und Phonetik der Universität Jena werden sehr vielseitige Promotionsprojekte realisiert - beispielsweise werden geschlechtsspezifische Sprachmerkmale, regionale Sprachvariationen oder der Einfluss der Stimme bei Lehrkräften untersucht.

-

Bachelor-Abschlussarbeiten

Mehr erfahrenJunge Menschen werfen Hüte in die Luft

Foto: Adobe StockVon der kindgerichteten Sprache bis zur Stimme nichtbinärer Personen, von Testosteron bis zur Tonhöhe in Film und Werbung – die Bachelorarbeiten am Fachbereich Sprechwissenschaft und Phonetik zeigen, wie vielfältig Stimme und Sprache soziale, biologische und kulturelle Aspekte spiegeln. Ob Gender, Emotion, Sprachkontakt oder Beratung: Die Arbeiten bieten spannende Einblicke in aktuelle Forschungsfragen rund ums Sprechen, Hören und Verstehen.

JeCoP – Jena Corpora of Phonetics

Monitor mit Datensuchmaske

Illustration: KI-generiertJeCoP ist eine passwortgeschützte, browserbasierte und durchsuchbare Datenbank, die Audioaufnahmen, orthografische und phonetische Transkriptionen sowie soziodemografische Metadaten der Sprecherinnen – etwa zu Geschlecht, Alter, Muttersprache oder Herkunft – bereitstellt. Sie basiert auf der LaBB-Cat-Infrastruktur (Fromont & Hay, 2012). Interessierten Wissenschaftlerinnen kann auf Anfrage Zugang zu den Daten und ausgewählten Teilkorpora gewährt werden.

JeCoP befindet sich im kontinuierlichen Ausbau und wurde im Rahmen der Heisenberg-Förderung von Prof. Melanie Weirich (WE 5757/3) initiiert. Die Datenbank umfasst Sprachmaterialien (Audioaufnahmen sowie orthografische und phonetische Annotationen) und Metadaten, die im Zuge verschiedener Forschungsprojekte des Instituts erhoben wurden, etwa zu:

-

AVarE-Korpus

erwachsenen- und kindgerichtete Lesesprache von 70 deutschen und schwedischen Müttern und Vätern zur vier Zeitpunkten im ersten Lebensjahr des Kindes (DFG-Projekt ”Akustisch-phonetische Variabilität in kind- und erwachsenen-gerichteter Sprache bei Eltern während der frühkindlichen Erziehung“, WE 5757/1, Laufzeit April 2016 bis September 2019).

-

LoKiS-Korpus

Mehr erfahrenLongitudinal study of Kid's Speech. Langzeitstudie mit akustischen Aufnahmen (25 Stimuli pro Kind) von etwa 60 Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren zu vier verschiedenen Zeitpunkten (DFG-Projekt "Die akustischen und perzeptuellen Korrelate von Geschlecht in Kinderstimmen", SI 743/9-1/2, Laufzeit 2020-2027).

-

HoCo-Korpus

Sprachdaten von 30 Männern (18-28 Jahre, zu 3 Tageszeiten) und 80 Frauen (18-45 Jahre, zu 2 Zeitpunkten im Monat). Zusätzliche Informationen zu sozio-demographischen Metadaten und Hormonwerten (Testosteron, Cortisol, Estradiol, Progesteron). Erhoben innerhalb des DFG-Projekts "Geschlechtsspezifische phonetische Variabilität: Hormonelle Einflüsse und berufliches Umfeld“ (WE5757/4, November 2021 bis Oktober 2025).

-

JobCo-Korpus

Lesesprache von Sprecher*innen aus traditionell männlich oder weiblich domininierten Berufsgruppen des DFG-Projekts "Geschlechtsspezifische phonetische Variabilität: Hormonelle Einflüsse und berufliches Umfeld“ (WE 5757/3 und WE5757/4, Start November 2021).

Technische Ausstattung

-

Sprachlabor mit Tonstudio

Mann spricht in einem Tonstudio

Foto: Fachbereich SprechwissenschaftDas Sprachlabor der Sprechwissenschaft Jena verfügt über ein professionell ausgestattetes Tonstudio, das sowohl für wissenschaftliche als auch künstlerische Projekte genutzt wird. Die akustisch optimierte Umgebung ermöglicht hochwertige Sprach- und Stimmaufnahmen – ideal für Hörspiele, Hörbücher, Sprechen über Bild oder sprechwissenschaftliche Experimente. Die exakte Reproduzierbarkeit der Aufnahmebedingungen macht es zu einem wertvollen Instrument in der experimentellen Forschung.

Darüber hinaus ist das Studio ein wichtiger Bestandteil der Lehre. Studierende erwerben hier praktische Kompetenzen im Bereich Studiotechnik und akustischer Analyse und führen eigene Projekte durch. Das Tonstudio steht Angehörigen des Fachbereichs auf Anfrage zur Verfügung. Bei Interesse an einer Nutzung für Forschung, Lehre oder künstlerische Produktion freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

-

Ultraschall

Studierende mit Ultraschallgerät

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena)Das Ultraschallgerät ist ein bildgebendes Verfahren, das wir anwenden um die artikulatorischen Bewegungen zu analysieren. Wir bringen dafür den Schallkopf unter dem Kinn der Versuchsperson an. Die hochfrequenten Schallwellen werden an den Grenzflächen zwischen Gewebe und Luft reflektiert und erzeugen so ein sichtbares Bild der Zungenkontur während des Sprechens. In Kombination mit akustischen Aufnahmen liefern uns die Bilder wertvolle Rückschlüsse.

-

Elektroglottografie (EGG)

Versuchsperson mit Elektroden am Hals

Foto: Fachbereich SprechwissenschaftDas EGG ist ein nichtinvasives Messverfahren, das wir einsetzen, um die Schwingungen der Stimmlippen während des Sprechens zu analysieren. Zwei Elektroden werden seitlich am Kehlkopf angebracht und messen den elektrischen Widerstand, der sich mit dem Öffnen und Schließen der Stimmlippen verändert. So entsteht ein präzises Signal über den Glottisschluss. In Kombination mit akustischen und artikulatorischen Daten ermöglicht das EGG detaillierte Einblicke in stimmliche und sprechmotorische Prozesse.

-

Intraorale Luftdruckmessung

Palatale Druckmessschiene auf einem Zahnmodell

Foto: Fachbereich SprechwissenschaftDie palatale Druckmessschiene ist eine individuell angepasste Apparatur zur Messung des intraoralen Luftdrucks während des Sprechens. Ein integrierter Schlauch leitet den Druck aus dem Mundraum an ein externes Messsystem weiter. Die Schiene wird bei vor allem bei der Analyse von Frikativen und Plosiven eingesetzt, da hier der intraorale Druck eine zentrale Rolle spielt. In einem aktuellen Projekt nutzen wir das System beispielsweise zum Vergleich von Plosiven und Ejektiven. Die präzise Druckmessung liefert dabei wichtige Hinweise auf artikulatorische Unterschiede zwischen Lauttypen und Sprachsystemen.

-

Nasometrie

Mann trägt eine Apparatur auf dem Kopf

Foto: Fachbereich SprechwissenschaftDie Nasometrie ist ein nichtinvasives Verfahren zur Erfassung des nasalen Anteils in der Sprachproduktion. Dabei wird eine spezielle Messmaske aufgesetzt, die durch eine Trennplatte Mund- und Nasenluftstrom voneinander isoliert. Mikrofone oberhalb und unterhalb der Platte registrieren die Schallanteile aus Nase und Mund getrennt. Das Verhältnis dieser Signale – der sogenannte Nasalanz – ermöglicht Rückschlüsse auf nasale Resonanz und Velumfunktion. Besonders bei nasalen Lauten oder in der Untersuchung velopharyngealer Insuffizienzen liefert die Nasometrie aufschlussreiche Daten zur nasalen Beteiligung am Sprechen.