"Eltern sein", Geschlechterrolle und Sprache in Deutschland und Schweden

Selbstzugeschriebene Femininität von Frauen und Männern in Deutschland und Schweden

Foto: Melanie WeirichErgebnisse:

Selbstwahrgenommene Femininität in Deutschland und Schweden

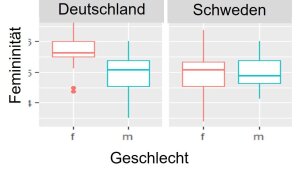

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist ein kultur- und sprachspezifischer Unterschied in der geschlechtlichen Selbstwahrnehmung: Deutsche und schwedische Frauen unterscheiden sich deutlich in ihrer selbstzugeschriebenen Femininität. Während in Deutschland der erwartete Unterschied zwischen den Geschlechtern festgestellt wurde, fiel dieser in Schweden aus – dort lagen die Femininitätswerte der Frauen deutlich niedriger, sodass sich kein signifikanter Geschlechterunterschied zeigte (vgl. Bild rechts).

Stimmliche Geschlechtsunterschiede im Kulturvergleich

Auch die stimmlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern variieren zwischen den Ländern. In Schweden unterschieden sich Männer und Frauen hinsichtlich Stimmlage und Vokalraum weniger als in Deutschland – hauptsächlich aufgrund tieferer, „männlicher“ Stimmlagen bei den schwedischen Frauen. Diese geringere geschlechtsspezifische Variabilität deutet auf kulturelle Einflüsse in der stimmlichen Ausdrucksweise hin.

Sprechstimmlage hängt ab von selbsteingeschätzter Femininität

Foto: Melanie WeirichFemininität und akustische Merkmale

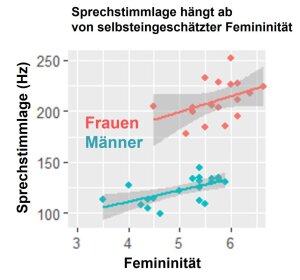

Besonders bei deutschen Männern zeigte sich ein Zusammenhang zwischen selbstwahrgenommener Femininität und stimmlichen Eigenschaften: Je femininer sich ein Mann einschätzte, desto höher war seine mittlere Sprechstimmlage und desto größer sein akustischer Vokalraum – was mit einer erhöhten Deutlichkeit der Sprache einhergeht (vgl. Bild links). Auch bei den Frauen zeigte sich ein ähnlicher Trend, der jedoch knapp nicht signifikant war. In den schwedischen Daten ließ sich kein vergleichbarer Zusammenhang feststellen. Dies legt nahe, dass das sprachliche Anzeigen von Femininität oder Maskulinität insbesondere bei Männern eine Rolle spielt – und dass diese Ausdrucksweise kulturabhängig ist.

Einfluss der Elternschaft auf sprachliche Merkmale

Das Elternsein beeinflusst ebenfalls sprachliche Parameter – allerdings nicht universell. In Deutschland veränderten sich im Verlauf des ersten Babyjahres die Stimmlagen der Mütter signifikant, während dieser Effekt in Schweden ausblieb. Dies spricht gegen einen rein biologischen oder hormonellen Einfluss und weist eher auf verhaltensbezogene Faktoren hin, wie mentale oder physische Erschöpfung. Diese Interpretation wird durch Daten zur Kinderbetreuung gestützt: In Deutschland bestehen zu allen Erhebungszeitpunkten deutliche Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. In Schweden hingegen unterscheiden sich Mütter und Väter – mit oder ohne Elternzeit – kaum in ihrer Einbindung. Ergänzend zeigten deutsche Mütter im Verlauf eine reduzierte Deutlichkeit in der Vokalproduktion, während Väter nach ihrer Elternzeit tendenziell eine deutlichere Artikulation aufwiesen als zuvor.

Referenzen:

- Weirich, M., Simpson, A. P., Öjbro, J., & Ericsdotter Nordgren, C. (2019). The phonetics of gender in Swedish and German. In Proceedings of FONETIK 2019 (pp. 49–53). link zum ArtikelExterner Link

- Weirich M. & Simpson, A. (2018) Gender identity is indexed and perceived in speech. PLoS ONE 13(12):e0209226. DOI:10.1371/journal.pone.0209226 link zum ArtikelExterner Link

- Weirich, M. & Simpson, A. (2017) Acoustic correlates of parental role and gender identity in the speech of expecting parents, Interspeech, Stockholm, 924-928. [pdfExterner Link]

- Weirich, M. & Simpson, A. (2016) Changes in IDS and ADS during parental leave - project sketch and first results of pilot studies. Proceedings of the 12th meeting on "Phonetik und Phonologie im deutschsprachigen Raum" (P&P12), Munich, 224-227. [pdfExterner Link]