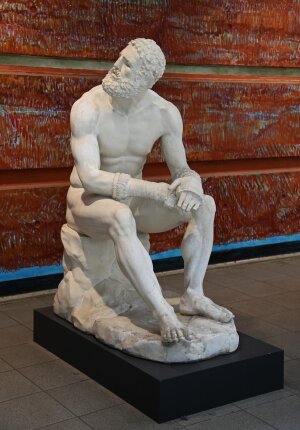

022 – Faustkämpfer vom Quirinal

Abguss des Faustkämpfers vom Quirinal, Nr. 300

Foto: Walerija LatermannInv.-Nr. 300

Erwerb: zwischen 1885 und 1899 aus Mitteln der Akademischen Rosenvorlesungen

Abguss nach: Bronzestatue // Rom, Museo Nazionale Romano Inv.-Nr. 1055

Fundort: Rom (Italien), Quirinal

Datierung: 1. Jh. v. Chr.

Ergänzungen: Spitze des linken Daumens, ein Stück am rechten Oberschenkel sowie der Felssitz; das Wirbelstück des Hinterkopfes ist antik restauriert

Höhe: 1,28 m

-----------------

Die Sitzstatue wurde 1885 in Rom auf dem Quirinal, an der heutigen Via Nazionale, in der Nähe der Konstantinsthermen gefunden, zu deren antiken Ausstattung sie möglicherweise gehörte. Es handelt sich um einen nackten Mann mittleren Alters, der sich nach einem Faustkampf niedergesetzt hat. Er beugt seinen Oberkörper nach vorne, stützt die Unterarme auf die Oberschenkel und wendet seinen etwas erhobenen Kopf wie auf einen Zuruf hin nach rechts. Dass er gerade einen Kampf bestanden hat, zeigen die frisch blutenden Wunden an seinem schon von früheren Kämpfen gezeichneten Kopf – am Original ist das Blut ebenso wie die Lippen und Brustwarzen durch eingelegtes Kupfer charakterisiert.

Typisch für einen Faustkämpfer sind zudem die geschwollenen Ohren und die mehrfach gebrochene Nase. Er trägt eine schwere Faustwehr, die fast bis an den Ellenbogen reicht. Sie besteht aus einem Handschuh, der die Innenfläche der Hand und die Fingerspitzen frei lässt. Über dem Handschuh liegen die Riemen, die einen dicken Querriegel aus einem kantig geschnittenen Lederstreifen festhalten. Die Einführung dieser die Schlagkraft verschärfenden Lederstreifen ist schon für das 4. Jh. v. Chr. bezeugt. Nicht umsonst galt der Faustkampf in der Antike als härteste und physisch gefährlichste Sportart. Vorwiegend mit Kopfschlägen wurde bis zum k. o. oder bis zur Aufgabe gekämpft. Die Sieger blieben noch lange Zeit berühmt und ihnen wurden auch nach dem Tod Statuen geweiht, sodass eine namentliche Zuordnung oft nicht ausreichend begründet werden kann.

Außer dem Namen ist auch der ursprüngliche Aufstellungsort der Bronzestatue nicht bekannt, doch muss es ein belebter Platz gewesen sein, wie einige Zehen und Finger sowie die Oberseite der Faustwehr am Original bezeugen, die durch häufiges Betasten ganz abgeschliffen sind. Athletenstatuen wurden nämlich magische Heilkräfte zugesprochen, die man sich durch Berühren aneignen konnte.

Der Faustkämpfer vom Quirinal galt lange Zeit aufgrund der geschlossenen Komposition, die allein von der Kopfwendung aufgebrochen wird, als Werk des beginnenden Hochhellenismus am Ende des 3. Jhs. v. Chr. Details – vor allem die Haarbehandlung – sprechen jedoch für eine Datierung in das 1. Jh. v. Chr.