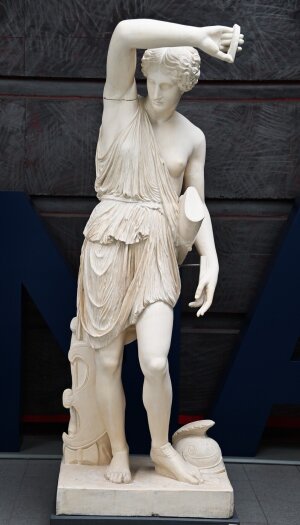

17 – Amazone Typus Mattei

Abguss der Amazone Typus Mattei, Nr. 119

Foto: Walerija LatermannAbguss-Inventar Jena: Nr. 119

Erwerb: vor 1846 aus Mitteln des Archäologischen Vereins

Abguss nach: römische Marmorkopie // Rom, Vatikanische Museen lnv.-Nr. 748

Ergänzungen: beide Arme, beide Unterschenkel, Oberteil des Stammes, Kopf nicht zugehörig

Original: Bronzestatue // Datierung: um 430 v. Chr. // heute verloren

Höhe: 2,11 m

-----------------

Die am unterschiedlichsten ergänzten, durchgehend ohne Kopf überlieferten Kopien gehören zum Amazonen-Typus Mattei, benannt nach einer Privatsammlung in Rom, in der eine Replik schon 1614 im Inventar geführt wird.

Dennoch hat sich die ursprüngliche Erscheinung dieser ebenfalls verwundeten Amazone wiederherstellen lassen: Die Körperlast liegt ganz auf dem rechten Bein, das linke ist zur Seite gesetzt und weist auf dem Oberschenkel eine Verwundung auf. Für die Klärung der Armhaltung gab eine antike Gemme, die im Stichwerk von L. Natter (1754) wiedergegeben ist, den entscheidenden Hinweis. Die Ergänzung des Objektes, welches sie in den Händen hielt, ist in der Forschung jedoch umstritten. Die Amazone ist vielleicht im Begriff, sich nach beendetem Kampf den Bogen umzuhängen oder ihn abzulegen. Eventuell sucht sie auch Halt an einer Lanze, indem sie den rechten Arm über den wohl nur leicht nach links gedrehten Kopf erhebt und den Schaft der Lanze fasst, den sie auch mit der herabhängenden linken Hand umschließt.

Ein Kopf der Sammlung Petworth, kurzhaarig und früher für männlich gehalten, wurde von P. Arndt überzeugend dem Typus Mattei zugeordnet.

Auch diese Amazone trägt den kurzen, doppelt gegürteten, nur auf einer Schulter befestigten Chiton. Um die Wunde freizuhalten, ist der Saum in den Gürtel gesteckt. Neben der linken Hüfte hängt ihr Köcher. Die Baumstütze hinter dem Standbein, an dem Doppelaxt und der typische Amazonenschild (Pelta) lehnen, ist wie der am Boden liegende Helm vom römischen Kopisten hinzugefügt worden. In der Forschung wurde dieser Typus im Original vorrangig als das Werk des Phidias angesehen.