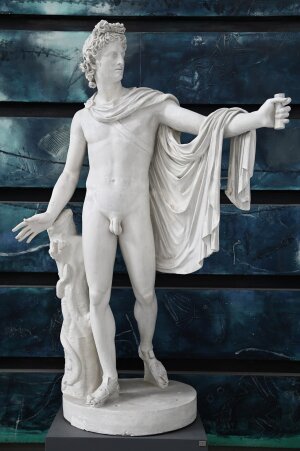

004 – Apoll vom Belvedere

Abguss des Apoll vom Belvedere, Nr. 223

Foto: Walerija LatermannInv.-Nr. 223

Erwerb: 1849 durch den Archäologischen Verein aus Mitteln der Akademischen Rosenvorlesungen

Abguss nach: römische Marmorkopie // Rom, Vatikanische Museen Inv.-Nr. 1015

Fundort der römischen Marmorkopie: evtl. Porto d'Anzio (Italien)

Datierung der römischen Marmorkopie: ca. 130–140 n. Chr.

Original: Bronzestatue // heute verloren

Datierung des Originals: um 330 v. Chr.

Ergänzungen: rechter Unterarm, linke Hand mit Handgelenk, oberer glatter Teil des Baumstammes, Teile der linken Sandale sowie zahlreiche kleinere Flickungen

Höhe: 2,24 m

-----------------

Am Ende des 15. Jahrhunderts entdeckt, wobei der Fundort nicht genau zu lokalisieren ist, befand sich der Apollon zunächst als Besitz des Kardinals Giuliano della Rovere im Garten der Kirche San Pietro in Vincoli in Rom. Schon dort genoss die Statue Bewunderung von Künstlern, wie erhaltene Zeichnungen belegen. Als Giuliano 1503 unter dem Namen Julius II. den Papstthron bestieg, gelangte der Apollon mit ihm in den Vatikan und war neben der 1506 gefundenen Laokoon-Gruppe Hauptattraktion im Statuenhof des Belvedere.

Der Michelangelo-Schüler Montorsoli brachte 1532 die Ergänzungen an, die nach dem 1. Weltkrieg wieder abgenommen wurden. Montorsoli hatte den bis auf die Finger noch erhaltenen antiken rechten Unterarm entfernt, der mit einem beim Handgelenk ansetzenden Steg am Oberschenkel befestigt war. Stärker nach vorn angewinkelt, verlief dieser antike Unterarm in der Vorderansicht nahezu parallel zum Körper, während die Ergänzung weiter nach rechts ausgreift und somit einen Ausgleich zum ausgestreckten linken Arm schafft. Um den neuen Unterarm zu stützen, erhöhte Montorsoli den Baumstumpf. Veranlasst wurde dieser Eingriff in die antike Substanz durch die Aufstellung in einer Halbrundnische des Statuenhofes und die damit verbundene Festlegung auf eine der beiden Hauptansichten. Den Oberkörper leicht nach rechts gedreht, präsentiert sich der Gott in weiter "Schrittstellung", während das Gesicht in Dreiviertelansicht gegeben ist. Stand- und Spielbein sind unterschieden, jedoch erscheint das Standbein nahezu unbelastet und das Spielbein berührt den Boden sogar nur mit der Fußspitze. Insgesamt entsteht dadurch ein Eindruck des Schwebens.

Formal könnte man darin eine Auseinandersetzung mit dem "Standmotiv" Polyklets erkennen. Die ausgestreckte Linke hielt den Bogen, wie das einerseits vom Köcher auf dem Rücken gefordert und andererseits durch den Fund eines antiken Gipsabgusses der linken Hand in Baiae nahegelegt wird. Das wichtigste Gestaltungselement bildet der über den Unterarm gelegte Mantel (Chlamys), der Rumpf und Arm wieder zusammenschließt. Der unbewegt herunterhängende Mantel schafft zudem einen Kontrast zur Dynamik des Körpers, die ebenfalls von Gegensätzen beherrscht wird. So widerspricht die von der Kopfwendung betonte weit ausgreifende Armhaltung der auf eine Vorwärtsbewegung weisenden Beinstellung. Die Handlungssituation ist dadurch nicht konkretisierbar. Es entsteht zusammen mit dem schwebenden Stand sowie dem in die Ferne gerichteten Blick ein der menschlichen Sphäre entrücktes Götterbild, dessen Andersartigkeit außerdem vom Gegensatz zwischen männlichen Körperproportionen und jugendlich weicher Ausbildung der weitgehend entspannten Muskulatur ohne Angabe von Adern und Sehnen betont wird. Man ist versucht, an eine Darstellung der Epiphanie – das Erscheinen des Gottes vor den Menschen – zu denken.

Eine weitere wichtige Ansicht bietet sich von halb links: Erst hier wird der Köcher auf dem Rücken deutlich sichtbar. Die gesamte Skulptur erscheint nun trotz der instabilen Komposition ruhiger und gemessener, während der Eindruck der Statue zwischen diesen beiden Ansichten unbefriedigend bleibt. Dadurch wird ein fließender Übergang der Hauptansichten ineinander verhindert, die Ansichten verhalten sich somit additiv zueinander, eine stärker auf bildhaften als räumlichen Prinzipien beruhende Gesamtkomposition entsteht.

Die Attribute fordern eine Deutung als Apollon: Der Bogen ist die Waffe des rächenden Gottes. Mit diesem tötete Apollon auch den Drachen Python, der vor ihm in Delphi, dem wichtigsten Orakelheiligtum der griechischen Welt, herrschte. Die am Baumstamm emporkriechende Schlange mag man als diesbezüglichen Hinweis verstehen oder dem bei den Römern als Heilgott verehrten Apollo Medicus beiordnen. Reste von Lorbeerblättern am oberen Ende des Baumstammes stehen für den entsühnenden Gott. Allerdings lassen sich diese Blätter infolge der antiken Armhaltung kaum – wie meist angenommen – zu einem in der Rechten gehaltenen Zweig ergänzen. Diese Hand könnte sehr wohl leer gewesen sein.

Dass der Apollon vom Belvedere eine römische Kopie ist, belegen u. a. die antiken Gipsabgüsse aus Baiae. An ihnen wird deutlich, dass das Original etwas schlanker war und zudem wohl aus Bronze bestand, weshalb der für den Halt der Marmorstatue unentbehrliche Baumstamm als Zutat des Kopisten anzusehen ist. Die Gestaltungsprinzipien datieren das griechische Original in die Zeit um 330 v. Chr. Dafür sprechen auch die üppigen Locken mit den zur Schleife gebundenen Stirnhaaren, eine Frauenhaartracht des 4.Jhs. v. Chr., die ähnlich auch an anderen Apollostatuen auftritt. Das Werk wird meist dem Athener Bildhauer Leochares zugeschrieben, der u. a. an der skulpturalen Ausgestaltung des Mausoleums von Halikarnassos, einem der Sieben Weltwunder der Antike, mitwirkte.