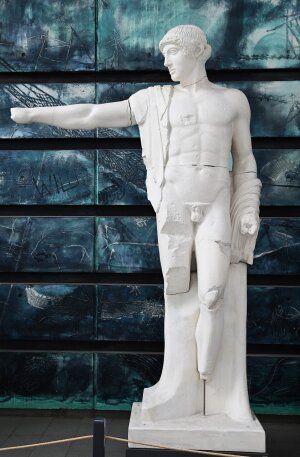

003 – Apollon von Olympia

Abguss des Apollon aus dem Westgiebel des Zeustempels von Olympia, Nr. 571

Foto: Walerija LatermannInv.-Nr. 571

Erwerb: Stiftung von Frau Prof. Rosenthal zur Eröffnung des Archäologischen Museums am 17.11.1907 im Universitätshauptgebäude Jena

Abguss nach: Mittelfigur aus dem Westgiebel des Zeus-Tempels von Olympia

Fundort: Olympia (Griechenland)

Datierung: um 460 v. Chr.

Ergänzungen: Die Statue ist durch einen Gipsschaft im Bereich der Beine mit der Plinthe fest verbunden; in der linken Hand befinden sich ein Dübel- und zwei Stiftlöcher zur Ergänzung eines Attributs, vermutlich Pfeil und Bogen

Höhe: 3,40 m

-----------------

Das Original dieses Abgusses ist die Mittelfigur im Westgiebel des Zeustempels von Olympia. Olympia besaß als panhellenisches Heiligtum gesamtgriechische Bedeutung, durch seinen Zeustempel ebenso wie durch die berühmten Wettkämpfe, die Olympischen Spiele.

Die Giebelskulpturen entstanden gleichzeitig mit dem Tempel in den Jahren 470–456 v. Chr. Der ursprüngliche Aufstellungsort der Statue im Giebel ist in etwa 17 m Höhe anzunehmen. Alle Giebelfiguren waren freiplastisch gearbeitet und zur Sicherung mit der Giebelrückwand verdübelt; die rechteckigen Dübellöcher sind auf der Rückseite noch immer gut sichtbar.

Pausanias, ein Reiseschriftsteller des 2. Jhs. n. Chr., gibt eine Beschreibung des Westgiebels (V 10, 8). Dort heißt es: "Seine [des Bildhauers] Giebelfiguren stellen den Kampf der Lapithen bei der Hochzeit des Peirithoos gegen die Rentamen dar. In der Mitte des Giebels steht Peirithoos, neben ihm auf der einen Seite Euryrion, der die Frau des Peirithoos geraubt hat, und Kaineus, der dem Peirithoos zu Hilfe kommt, auf der anderen Seite Theseus, der mit einer Axt gegen die Kentauren kämpft, und der eine Kentaur hat ein Mädchen, der andere einen schönen Knaben geraubt".

Dargestellt ist demnach die Hochzeit des Peirithoos, des Fürsten des thessalischen Volksstammes der Lapithen, zu der auch die Kentauren als Gäste geladen waren. Diese Pferdemenschen missachteten jedoch im Zustandder Trunkenheit das Gastrecht und begannen ein wildes Handgemenge, wobei sie sich an Frauen und Knaben vergriffen. Die Deutung der Mittelfigur als Apollon steht im Widerspruch zum Text des Pausanias, dem natürlich bekannt war, dass Apollon im Mythos der thessalischen Kentauromachie nicht vorkommt. Trotzdem besitzt sie große Wahrscheinlichkeit, die sich auf die isolierte Stellung der Figur in der Giebelmitte stützt, die stets von einer Gottheit eingenommen wird, auf Pfeil und Bogen, die in der linken Hand ergänzt werden können, sowie auf die Frisur mit ihrem Haarschmuck (das hinten lange Haar ist in ein Haarband eingeschlagen, ein eingeflochtener Lorbeerzweig ist zu rekonstruiren). Zudem ist Apollon nicht nur der Sohn des Zeus – des Tempelinhabers – und Stammvater der Lapithen, sondern er begründete durch seinen Sohn Iamos auch das Sehergeschlecht der Iamiden in Olympia.