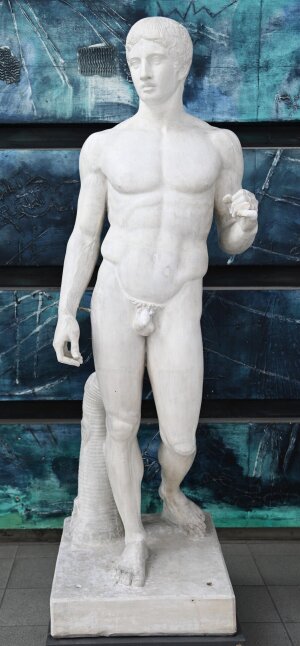

002 – Doryphoros

Abguss des Doryphoros, Nr. 111

Foto: Walerija LatermannInv.-Nr. 111

Erwerb: zwischen 1865 und 1899 aus Mitteln der Akademischen Rosenvorlesungen

Abguss nach: römische Marmorkopie // Neapel, Museo Nazionale Inv.-Nr. 6146

Fundort der römischen Marmorkopie: Pompeji (Italien), Palästra

Datierung der römischen Marmorkopie: um 50 n. Chr.

Original: Bronzestatue des Polyklet // heute verloren

Datierung des Originals: um 440 v. Chr.

Höhe: 2,11 m

-----------------

"Polyklet [ ... ] schuf [ ... ] einen speertragenden mannhaften Knaben (Doryphoros). [... ] Eine Besonderheit von ihm ist die Erfindung, Statuen auf einem Bein stehen zu lassen." So beschrieb Plinius der Ältere im 1. Jh. n. Chr. in seiner Naturgeschichte (Naturalis Historia 34, 55–56) die bekannteste Statue Polyklets, den um 440 v. Chr. geschaffenen Doryphoros.

Bereits die Antike stellte den um 480 v. Chr. wohl in Sikyon geborenen Polyklet in seiner Bedeutung über alle anderen Künstler. Tätig war er bis ca. 420 v. Chr., wobei sein Lebenswerk vermutlich 20 bis 30 Statuen umfasste. Leider ist kein einziges Originalwerk des in Bronze arbeitenden Künstlers erhalten, da wohl bereits in frühchristlicher Zeit der Metallwert höher eingeschätzt wurde, sodass viele Bronzearbeiten dem Schmelztiegel zum Opfer fielen. Nur ein Teil des Œuvre von Polyklet, welches der griechischen Hochklassik angehört, ist in zahlreichen Marmorkopien unterschiedlicher Qualität überliefert.

Der Jenaer Abguss stammt von einer römischen Marmorkopie, die nahezu vollständig erhalten ist und im 18. Jahrhundert in der Palästra – dem Sportplatz – von Pompeji gefunden wurde. Aufgrund des Fundortes deutet man den Doryphoros auch als Achill, den griechischen Haupthelden vor Troja, der besonders mit dem sportlichen Agon (Wettkampf) verbunden wurde.

Das von Plinius bemerkte "Auf-einem-Bein-Stehen" resultiert aus der für Polyklet typischen Unterscheidung zwischen Spiel- und Standbein. Generell ist dabei das linke Bein weit zurückgesetzt, die gesamte Last trägt das rechte Standbein. Der sich daraus ergebende Gegensatz von Ruhe und Bewegung, Spannung und Entspannung sowie Hebung und Senkung (sog. Kontrapost) zieht sich als Kräfteausgleich durch den ganzen Körper: Das Becken neigt sich zum Spielbein, was die Schultern durch eine Hebung auf derselben Seite ausgleichen. Der Rumpf zieht sich auf der gestreckten Seite zusammen und dehnt sich auf der Spielbeinseite. Dies betrifft auch die Arme: Der rechte Arm hängt locker an der gespannten Standbeinseite herab, während sich der linke Oberarm dicht an den Rumpf drückt. Die linke Hand trug wohl allein das Gewicht der Lanze, die weder den Boden noch die Schulter berührte. Deshalb musste sie möglichst leicht sein und war vielleicht aus farbig gefasstem Holz gearbeitet. Die Wendung des Kopfes nach rechts antwortet auf den zurückgesetzten linken Fuß. Das Haar breitet sich von einem Stern auf der Kalotte ausgehend über den Kopf (sog. Polykletische Haarspinne). Die stark akzentuierte Leistenlinie setzt den Rumpf deutlich von den Beinen ab.

Von Polyklet ist überliefert, dass er eine kunsttheoretische Schrift, den sog. Kanon, verfasste, von der jedoch nur indirekte Zeugnisse erhalten sind. Auch soll er nach dieser Abhandlung eine Statue gleichen Namens angefertigt haben, die gerne mit dem Doryphoros identifizirt wird. Im Zentrum des Kanon stand eine komplizierte, auf Maßen und Maßverhältnissen beruhende Proportionslehre, wobei eine höchst künstliche Idealgestalt geschaffen wurde. Dies erkannte man bereits in der Antike, wie Plinius der Ältere (Naturalis Historia 34, 56) durch ein Zitat aus dem Werk des Schriftstellers Varro (1. Jh. v. Chr.) verdeutlicht: "Dennoch sagt Varro, sie seien stämmig und fast immer nach ein und demselben Muster gemacht."