Projekte & Forschung

-

Lehrgrabung Vergina/Griechenland (seit 2019)

Studierende bei der Lehrgrabung in Vergina/Griechenland

Foto: Charalampos TsochosSeit dem Sommer 2019 findet jährlich in der archäologischen Stätte der älteren Hauptstadt des makedonischen Reiches, Aigai (heute Vergina), eine Lehrgrabung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich für Geschichte und Archäologie der Aristoteles-Universität Thessaloniki statt.

Ziel der dreiwöchigen Lehrgrabung ist es, die teilnehmenden Jenaer Studierenden in der Organisation und Fragestellung einer solchen Grabung, in Grabungsmethoden und im Umgang mit verschiedenen Geräten sowie in begleitenden Arbeiten wie dem Erstellen eines Grabungstagebuches, der Funddokumentation, Fotografie und Digitalisierung einzuführen und zu schulen. Neben dem wissenschaftlichen Teil der Ausgrabung haben die Studierenden die Möglichkeit, die Region um Vergina archäologisch kennenzulernen, aber auch mit ihren griechischen Kommiliton:innen in Kontakt zu treten und sich zu Erfahrungen und Ideen im Rahmen ihres Studiums im jeweiligen Land auszutauschen.

-

KLEIN, aber FEIN – Forschung für eine gelingende Kulturarbeit in Museen und Ausstellungen in ländlichen Räumen (2023–2026)

Mehr erfahrenProjektlogo »Klein, aber Fein«

Grafik: PRO Klassische ArchäologieMuseen und Ausstellungen leisten einen wichtigen Betrag zur Vitalität und Attraktivität einer Region. Indem sie die Vielfalt des kulturellen Erbes erhalten, bewahren und zugänglich machen, wirken sie als Orte des lebenslangen Lernens nicht nur identitätsstiftend, sie schaffen auch Räume für Austausch, ehrenamtliches Engagement und gesellschaftliche Teilhabe. Klein- und Kleinstmuseen in ländlichen Räumen – häufig in Trägerschaft von eingetragenen Vereinen – stehen einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber: Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, einer zunehmenden gesellschaftlichen Diversität auch aufgrund von Zugezogenen und Veränderungen im Freizeit- bzw. Rezeptionsverhalten stellt sich für Museen die Aufgabe, passgenaue kulturelle Angebote für potenzielle BesucherInnen zu entwickeln und diese langfristig als Zielgruppe zu gewinnen. Fernab urbaner Räume sind ehrenamtliches Engagement, Gestaltungswille und eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren von besonderer Bedeutung, um kulturelle Angebote für verschiedene BesucherInnengruppen im Museum zu entwickeln. Die Begrifflichkeit „Klein- und Kleinstmuseen“ ist innerhalb der Kultur- bzw. Museumswissenschaften nicht eindeutig definiert: Gemeint sind hier Häuser, die sich durch eine kleine Organisationsstruktur auszeichnen. Sie bewahren, erforschen und präsentieren das materielle bzw. immaterielle Erbe ihrer Region mit einem begrenzten Personal- und Finanzierungsrahmen.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, Rahmenbedingungen, Potenziale und Gelingensbedingungen von kleinen und kleinsten Museen in ländlichen Räumen Thüringens, Sachsens und Sachsen-Anhalts zu untersuchen.

-

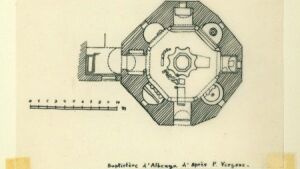

Römische Zentralbauten der Kaiserzeit und Spätantike

Baptisterium von Albenga/Italien (Mitte 5. Jh. n.Chr.) - Grundriss H. Windfeld-Hansen nach der Vorlage von P. Verzone

Abbildung: LS Klassische ArchäologieAufarbeitung und Aktualisierung der umfangreichen Materialsammlung des dänischen Architekten H. Windfeld-Hansen, Rom

- Projektleitung: Prof. Dr. Angelika Geyer

- Bearbeiter: Marcolf Baliga, M.A.

-

Laufende und abgeschlossene Qualifikationsarbeiten (seit 2010)

Habilitationen (in Arbeit)

- Anne Gürlach: Colour me up! Haarfarben in der antiken Bilderwelt

- Christoph Klose: Die Geschichte des Akademischen Münzkabinetts der Universität Jena

Dissertationen (in Arbeit)

- Stefanie Adler: Audience Development für eine erfolgreiche Ansprache von (Nicht-)BesucherInnen in Museen und Ausstellungen in ländlichen Räumen (Betreuerin: Prof. Dr. Eva Winter)

- Nick Petukat: Chancen, Grenzen, Synergien und Herausforderungen der hauptamtlichen Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Aktiven in Museen und Ausstellungen in ländlichen Räumen (Betreuerin: Prof. Dr. Eva Winter)

- Casha Ipach: Fürstengraben 23 – Eine Gebäudebiographie (Betreuerin: Prof. Dr. Eva Winter)

- Alexander Gümbel: Handels- und Verteilungssysteme eines römischen Massenproduktes in der frühen und mittleren Kaiserzeit im Saar-Mosel-Raum – Eine Analyse anhand der Terra Sigillata ausgewählter Villen des Saarlandes (Betreuer: PD Dr. Charalampos Tsochos)

Dissertationen (abgeschlossen)

- Marita Reichardt: Römische Funde im westlichen Thüringer Becken (2023; Betreuerin: Prof. Dr. Eva Winter)

- Sebastian Ipach: Landschaftsarchäologische Untersuchungen auf Sifnos. Entstehung, Funktionen und Bedeutung einer hellenistischen Siedlungskammer (2022; Betreuerin: Prof. Dr. Eva Winter)

Master- und Magisterarbeiten (abgeschlossen)

- Wilhelm Naumann: Spektrum und Korrespondenz. Die Keramik der sifniotischen Turmgehöfte (2024)

- Michelle Dembinski: Et in Roma ego. Die Inszenierung von Reiseandenken im Rom des 19. Jahrhunderts am Beispiel kleinformatiger Mikromosaike (2023)

- Norman Brunnenkref: Töpfer – Ehemann – Bürger. Rekonstruktion einer Woche im Leben eines Athener Töpfers in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. (2022)

- Nils-Henning Stier: Der „Schiffsprozessionsring“ im Hortfund von Tiryns. Ein verschlagener Anachronismus der Forschungsgeschichte? (2020)

- Nick Petukat: ELEPHANTES AVGVSTI. Zur Elefantenikonografie unter Octavian-Augustus (2019)

- Johanna Hospotka: Ganze Teile. Zur Restaurierungspraxis an Skulpturen der Dresdner Antikensammlung zwischen 1850–1800 (2018)

- Catharina Sänger: Die Wege der Schenkung. Reliefplatten aus der Sammlung Campana von Rom nach Jena (2016)

- Kerstin Gläß: Luxusglas der Kaiserzeit und Spätantike (2016)

- Marco Schugk: Untersuchungen zur Bedeutung der Seefahrt für frühkykladische Siedlungen. Das Beispiel von Koukounaries auf Paros (2016)

- Alexander Gümbel: Zum Terra-Sigillata-Handel im 2. Jh. n. Chr. aufbauend auf den Terra-Sigillata-Funden der römischen Villa von Reinheim (2015)

- Sindy Winkler: Die minoische Kamareskeramik. Interkulturelle Beziehungen und Handel im östlichen Mittelmeerraum während der mittleren Bronzezeit (2015)

- Daniel Jeide: Das sog. Alktasgrab. Die Gräber der pontischen Könige in Amaseia und das Herodeion (2014)

- Robert Schreiber: Ikonographie paganer, christlicher und jüdischer Mosaiken im Vorderen Orient (2014)

- Christin Müller: Ναυτικά-Ναυπηγία και Ναυτιλία. Die griechische Schifffahrt in der späten ägäischen Bronzezeit (2013)

- Franziska Giese: Aspekte des Demeterkultes in der antiken griechischen Welt (2013)

- Sophia Fruth: medica et femina. Zur Rolle der Ärztin in der kaiserzeitlichen Medizin (2012)

- Anika Röder: meretrix, scortum, lupa. Existenzen am Rande der römischen Gesellschaft (2012)

- Norman Lindner: Die Phönizier in Andalusien und die Entwicklung der Tartessischen Kultur (2012)

- Gregor Weiß: Der spätbronzezeitliche Metallhandel im Mittelmeer (2012)

- Svenja Wendtland: Die Stellung der Katze als Haustier in griechischer und römischer Zeit (2012)

- Olivia Denk: Die Entwicklung des makedonischen Kultspektrums in hellenistisch-römischer Zeit (2012)

- Nina Kieslinger: Asklepios – Kult und Heiligtümer in der griechischen Zeit (2012)

- Manuela Glück: Homosexualität im antiken Griechenland. Päderastische Darstellungen auf Vasen der archaischen und klassischen Zeit (2012)

- Christian Schlosser: Städtebauliche Repräsentation der Tetrarchie (2011)

- Franziska Heuke: Die Menschenopfer der Griechen (2011)

- Marlen Sommerweiß: Mythologische Handlungsgruppen hellenistischer Zeit (2011)

- Norman Alexander Ludwig: Das Bild der Kentauren in der vorhellenistischen griechischen Bildkunst (2011)

- Rita Horn: Die Pferde von San Marco (2011)

- Susan Schütz: Die römischen Villen in Kleinasien (2011)

- Alexander Häring: Bernstein, sucium, elektron. Handelswege zwischen den Kulturen des Mittelmeerraums sowie der Küstengebiete der Nord- und Ostsee von der Bronzezeit bis zur Spätantike (2011)

- Matthias Edel: Figürliche Kleinbronzen in der Antikensammlung der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha (2011)

- Arlett Ulbricht: Griechische und römische Kenotaphe (2011)

- Maren Meißner: Kinder im vorkaiserzeitlichen griechischen Kultbetrieb mit besonderer Rücksicht auf das Mutterland und Zypern (2010)

- Ronnie Arendt: Die Gräber des römischen Militärs in Viminacium (2010)

Bachelorarbeiten (abgeschlossen)

- Carla von dem Bussche-Kessell: Die Besonderheiten der römisch-republikanischen Münzen in der Sammlung Schmidt im Akademischen Münzkabinett der Universität Jena (2023)

- Franziska Theresa Keilpflug: Das Hetärentum im klassischen Athen. Eine Untersuchung der Darstellung von Hetären in zeitgenössischen Quellen (2022)

- Wilhelm Naumann: Zur Rekonstruktion eines siphniotischen Vorratsgefäßes (2021)

- Tara Neugebauer: Vergewaltigung von Frauen im antiken Griechenland. Darstellungen in der Vasenmalerei (2021)

- Marius Wolfgang Birk: Halbseidene Geschäfte. Der römische Seehandel mit dem Fernen Osten (2019)

- Anne G. Hiltscher: Bronzezeitlicher Schmuck. Eine interkulturelle Gegenüberstellung von Realität und Abbildung auf Wandmalereien in der Ägäis (2018)

- Nils-Henning Stier: Der Miniaturfries im Westhaus von Akrotiri. Zur Geschichte und Gesellschaft einer ägäischen Siedlung (2017)

- Johanna Hospotka: Auf den spuren der Aphrodite. Ein Rekonstruktionsversuch der Prozession zum Aphrodite-Heiligtum von Palaepaphos um die Zeitwende (2016)

- Nick Petukat: Reine Frauensache? Zu den Möglichkeiten der geschlechtsspezifischen Prägung von Tonwaren am Beispiel der attisch-weißgrundigen Lekythen (2015)

- Josephine Köhler: Die Olympischen Spiele (2013)

- Kerstin Gläß: Die Entwicklung der griechischen Tempelarchitektur in der geometrischen und archaischen Zeit (2013)

- Catharina Sänger: Die griechische Tholos. Entwicklung und Funktion von der ägäischen Bronzezeit bis zum Hellenismus (2012)

- Marco Schugk: Die frühbronzezeitliche Metallurgie der Kykladenkultur (2011)

- Martin Richter: Die Zeit des Wandels. Hellenisierung einheimischer Kulte im Seleukidenreich in der Zeit von Seleukos I. bis zu Seleukos III. (2011)

- Sebastian Seeber: Herkunft und Entwicklung der archaisch-griechischen Koren (2011)

- Jennifer Rose: Wohnluxus in der römischen Villa zwischen der späten Republik und dem 2. Jh. n. Chr. (2011)

- Steve Häselbrath: Bestattungsrituale und Totenkult an etruskischen Grabanlagen (2011)

- Carolin Dieckmann: Das mykenische Megaron (2011)

- Christin Müller: Seehandel im Imperium Romanum (2010)

- Sophia Fruth: Vom medicus chirurgus zum medicus dentalis (2010)

- Hendrik Wagner: Sedes Imperii – Der Weg in die Dezentralisierung. Vom Palatin zu den Palatia der Tetrarchenzeit (2010)

-

MUTig auf Vergangenes bauen! (2021–2022)

Mehr erfahrenNachgegraben. Mehr als Ziegel und Zement.

Grafik: Lydia KeßnerDie Einschränkungen der Corona-Pandemie haben insbesondere Kindern und Jugendlichen in ländlichen Räumen Zugänge zu Bildungschancen erschwert. Soziale und kommunikative Kompetenzen konnten viele SchülerInnen nur eingeschränkt erwerben und praktisch erproben. Ziel war es, für Schule, Ausbildung und Studium wichtige Fähigkeiten im Rahmen eines Peer-to-Peer-Konzepts zu fördern, neue kulturelle Erfahrungen zu ermöglichen und damit das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden nachhaltig zu stärken.

Regionalmuseen bieten als außerschulische, identitätsstiftende Lernorte geeignete Möglichkeiten der Vermittlung von Kompetenzen sowie der Anleitung zu ehrenamtlichen Engagement – mangelnde Personalausstattung und ein geringer Finanzrahmen hemmt bislang Klein- und Kleinstmuseen an der Erfüllung ihrer Funktion. Das Vorhaben zielte darauf ab, Kinder und Jugendliche beispielhaft am Thema Archäologie aktiv in das kulturelle Leben in den Gemeinden einzubeziehen und sie zu ehrenamtlicher Kulturvermittlung anzuleiten.

Indem an insgesamt 5 Standorten in Thüringen und Sachsen überregionaler historischer Bedeutung (museal umgenutzt) auf die lokale Verortung und Verwendung von historischen Baumaterialien, auf Baugeschichte und Architektur aufmerksam gemacht wurde, sollte ein Bewusstsein für die identitäre Aktualität der gebauten Vergangenheit für die Gegenwart des eigenen Lebensumfeldes (oder Wohnortes) entstehen. Kinder, Jugendliche und ihre Familien erfuhren kleine und kleinste Museen als Orte des Lernens und Austauschs, mit niedrigschwelligen Bildungs- und Vermittlungsangeboten, als Ort der gesellschaftlichen Teilhabe und des ehrenamtlichen Engagements. Sie erwarben im Museum neues Wissen und neue Kompetenzen; sie übernahmen als ehrenamtliche Kulturvermittler Verantwortung und stärkten nachhaltig ihr Selbstbewusstsein. Das Engagement der Kinder und Jugendlichen als Vermittler in öffentlichen Führungen war für Gleichaltrige sichtbar: sie regten als Multiplikatoren andere zu Engagement an.

Als kreatives Endprodukt entstand der Junior-Podcast "Nachgegraben. Mehr als Ziegel und Zement" , bei dem die Teilnehmer*innen der Projektwochen an den Projektstandorten in 5 thematisch unterschiedlich gestalteten Folgen v.a. die Rolle der Interviewenden einnahmen und erwachsene Fachleute und Experten ihnen Rede und Antwort auf ihre Fragen standen.

Wann und Wo waren wir mit unserem Projekt unterwegs?

Die Projektwochen fanden statt:

- vom 14. – 18. Februar 2022 in den Antikensammlungen des Lehrstuhls sowie dem Jugendzentrum HUGOExterner Link in Jena-Winzerla.

- vom 11. – 15. April 2022 im Opfermoor Vogtei/NiederdorlaExterner Link

- vom 1. – 5. August 2022 im Archäologischen Freilichtmuseum FunkenburgExterner Link (Westgreußen)

- vom 17. – 21. Oktober 2022 in der Ziegelei Julius ErbsExterner Link (Pegau).

- vom 25. – 28. Oktober 2022 in der Archäologischen Sammlung des Lehrstuhls und zu Besuch beim Steinmetzbetrieb KalusExterner Link in Jena-Ammerbach

-

Spiel im Museum! Antike erleben (2020–2021)

Mehr erfahrenAltägyptisches Senet oder doch lieber römisches Ludus Latrunculorum?

Foto: LS f. Klassische ArchäologieSpielen ist Zeitvertreib, Unterhaltung, Lernen und Kommunikation zugleich. In unserem Projekt schlagen wir mit Kindern und Jugendlichen zwischen Gipsabgüssen antiker Statuen und originaler antiker Keramik eine Brücke von den Spielen der Antike zur Welt der modernen Spiele rund um das Thema Antike. Wieso spielt der Mensch und wie funktionieren Spiele überhaupt?

Wir bieten hierzu in den Sommer- und Herbstferien 2020 sowie in den Oster- und Sommerferien 2021 zweiwöchige Projektmaßnahmen an, die sich vor allem an spielebegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren richten, aber auch interessierte Eltern (oder Großeltern) sind gern zur Teilnahme eingeladen.

Das Sommerferienprojekt findet vor Ort in den Antikensammlungen, Carl-Pulfrich-Str. 2 statt:

Gemeinsam wollen wir ein eigenes Spiel entwickeln, das neugierig auf die Welt der Antike macht und das zugleich eigenes Wissen auf die Probe stellt.

Die finanzielle Förderung erfolgt durch das Programm "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung"Externer Link des Bundesministeriums für Bildung und ForschungExterner Link.

Unterstützung erhält das Ferienprojekt durch die Kooperationspartner Kinder- und Jugendzentrum KLEXExterner Link in Lobeda und die Kindersprachbrücke Jena e.VExterner Link. sowie die Freizeitagentur "teens-freetime"Externer Link der Lobdeburgschule JenaExterner Link.

-

Mehr als Brot und Wein – Intergenerationelles Lernen und kulturelle Bildung am Beispiel der antiken Esskultur (2019–2021)

Mehr erfahrenNachstellung eines antiken Symposiums

Foto: Lehrstuhl für Klassische ArchäologieIdee

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels – der sich besonders im ländlichen Raum zeigt – initiiert der Lehrstuhl für Klassische Archäologie in Zusammenarbeit mit vier Regionalmuseen in Thüringen und Sachsen ein generationsübergreifendes Projekt: Jugendliche und Senioren lernen von- und miteinander im Museum und werden am Beispiel "Ess- und Trinkkultur in der Antike" zu ehrenamtlichem Engagement angeleitet.

Ziel ist es, die kulturelle Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Senioren im ländlichen Raum durch museale Bildungsangebote zu steigern und zu sinnstiftender Tätigkeit und lebenslangem Lernen anzuregen. Eine von den Teilnehmenden - unter Anleitung des Lehrstuhls für Klassische Archäologie – erarbeitete Wechselausstellung präsentiert die Ergebnisse des generationsübergreifenden Bildungsprojekts. Ein umfangreiches Begleitprogramm – Führungen für Familien, Schulklassen und Erwachsene sowie Abendvorträge – richtet sich an ein möglichst breites Publikum und möchte damit auch die Attraktivität der Regionalmuseen steigern.

Die abschließende Ausstellung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena würdigt nicht nur die Arbeit der Regionalmuseen, sondern schafft auch Anknüpfungspunkte für zukünftige Projekte der kulturellen Bildung.

Das Projekt wurd an folgenden Regionalmuseen umgesetzt:

- Historisch-Technisches Museum SömmerdaExterner Link (Thüringen)

- Museum Wasserburg KapellendorfExterner Link (Thüringen)

- Museum - Naturalienkabinett WaldenburgExterner Link und Schloss WaldenburgExterner Link (Sachsen)

- Museum642 Pößnecker StadtgeschichteExterner Link (Thüringen)

- Projektkoordinatorin: Stefanie Adler, M.A. stefanie.adler@uni-jena.de

Evaluation

Das Projektvorhaben zielte auf eine praktische Erprobung der Zusammenarbeit

zwischen einer kulturhistorischen, an einer Universität angesiedelten Disziplin und Regionalmuseen im ländlichen Raum ab. Gemeinsames Ziel war es, die kulturelle Teilhabe in den Gemeinden zu stärken und zu lebenslangem Lernen sowie ehrenamtlichem Engagement anzuleiten. Auch fernab urbaner Räume soll dabei zu einer Professionalisierung der musealen Bildungs- und Vermittlungsarbeit beigetragen werden.Im Rahmen einer summativen Evaluation erfolgte eine anonyme Datenerhebung aller teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen: In einer standartisierten Befragung wurde Motivation, Gesamtwirkung des Projekts sowie Zufriedenheit in der

Zusammenarbeit mit der jüngeren bzw. älteren Generation erfragt. Leitfadengestützte Interviews mit ausgewählten Teilnehmer*innen sowie den Museumdirektor*innen und Mitarbeiter*innen lieferten weitere Einblicke in die Chancen und Herausforderungen kultureller Kooperationsprojekte.Evaluationsbroschürepdf, 51 mb

Presse

Bericht über die Aktivitäten des Projekts in Sömmerda: Sömmerdaer Allgemeine vom 11.10.2019pdf, 305 kb

Bericht über die Ausstellungseröffnung in Kapellendorf: Thüringer Allgemeine (05.09.2020)pdf, 292 kb und Ausstellung Kapellendorfpdf, 690 kb

Bericht über die Aktivitäten und Ausstellung des Projekts in Waldenburg: Freie Presse (28.08.2020)pdf, 276 kb und Ausstellung Waldenburgpdf, 572 kb

Bericht über die Aktivitäten des Projekts in Pößneck: OTZ (28.10.2020)jpg, 606 kb und Pößnecker Stadtanzeiger (20.11.2020)pdf, 1 mb, Seite 5—6

-

Antike Welt. Wir machen Museum! (2018–2019)

Mehr erfahrenInhalt

-

MuseobilBOX (2016–2017)

Mehr erfahrenLogo MuseobilBOX

Bild: Kultur macht Stark. Bündnisse für BildungWas ist die MuseobilBOX?

Das in den Antikensammlungen der FSU Jena verortete Ferienangebot "MuseobilBOX. Antike zum Selbermachen" basierte auf dem vom Bundesverband für Museumspädagogik e.V.Externer Link entworfenen Rahmenkonzept »MuseobilBOX. Museum zum SelbermachenExterner Link«, mit dem bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrer kulturellen Entwicklung gefördert werden. Die finanzielle Förderung erfolgte durch das Programm "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung"Externer Link des Bundesministeriums für Bildung und ForschungExterner Link.

Was gab's dazu in Jena?

In den Sommerferien 2016 haben wir das Projekt "MuseobilBOX: Antike zum Selbermachen" erstmals in den Antikensammlungen der FSU Jena durchgeführt. Die Teilnehmer erlebten, dass Museum nicht leise und langweilig ist: Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren fertigten Keramik nach antiken Vorbildern, erprobten sich im Theaterspiel und in moderner Fotografie. Dabei erhielten die Teilnehmer auch altersgerechte Einblicke in die Aufgabenbereiche musealer Sammlungen.

Unterstützung erhielt das Ferienprojekt durch die beiden Kooperationspartner Kinder- und Jugendzentrum KLEXExterner Link in Lobeda und die Kindersprachbrücke Jena e.VExterner Link.

2017 ging das Projekt in seine zweite Runde und wurd zusätzlich durch den Kooperationspartner Lobdeburgschule JenaExterner Link unterstützt.

-

Das Hinterland der römischen Provinz Lusitania

Mehr erfahrenEspargal, Luftbild der Ausgrabungsfläche 2011

Foto: LS Klassische ArchäologieAktuell stellen Forschungen über die Struktur ländlicher Siedlungen im Hinterland der römischen Provinz Lusitania (heute Portugal und Teile Ost-Spaniens) im Gegensatz zur küstennahen Besiedlung während der römischen Epoche (2./1. Jh. v.Chr. bis 5. Jh. n.Chr.) eine Forschungslücke dar. Da hier neben der agrarischen Nutzung (Öl-, Wein-, Getreideanbau; Viehzucht) wohl auch bergbauliche Tätigkeiten eine Rolle spielen, soll im Rahmen des Projektes die Struktur der ländlichen Besiedlung im Hinterland der südlichen Provinz Lusitania und deren wirtschaftliche Grundlagen sowie die damit verbundenen Infrastrukturen anhand einer Fallstudie des Gebietes zwischen den heutigen Städten Silves und Loulé genauer untersucht werden. Diese Gegend ist bisher niemals Gegenstand systematischer archäologischer Untersuchungen gewesen. Neben einem Survey im Bereich von wichtigen Verkehrswegen (antike Straßen, Rio Aráde) und Arealen, die klimatisch, pedologisch und hydrographisch für die Landwirtschaft besonders geeignet scheinen, werden Ausgrabungen an drei Orten (Corte und Barradas, beide im Bezirk Silves sowie Espargal im Bezirk Loulé) erfolgen, um die wirtschaftlichen Grundlagen und daraus resultierende, strukturelle Besonderheiten auch in ihren architektonischen Implikationen (Villen, Siedlungsagglomerationen) zu erfassen. In welchem Maße sich der mögliche Strukturwandel im Zuge der Romanisierung auf die Vegetation bzw. Landschaft im Umfeld der Siedlungen auswirkten, soll ebenfalls analysiert werden.

-

Vils-Schönbichl

"Ein spätrömischer burgus bei Vils-Schönbichl? – Eine Untersuchung von bislang undatierten Bauresten auf dem Gebiet der Katastralgemeinde Vils in Österreich"

- Projektleiter: Sebastian Matz, M.A.

Von einem Geländesporn, der sich rund 20 m über das Vilstal erhebt, lässt sich die Gegend im Südosten fast bis nach Musau und im Nordwesten bis in das Pfrontener Siedlungsgebiet einsehen, so dass der Heimatforscher Richard Knussert in den baulichen Resten auf der Anhöhe einen spätrömischen Burgus vermutete. Zur Überprüfung dieser These konnten im August 2011 Teile eines mindestens dreiräumigen Gebäudes aus teilweise grob behauenen und vermörtelten Kalkbruchsteinen freigelegt werden. Erste Untersuchungen an den Kleinfunden und baulichen Resten legen eine Datierung in den Zeitraum vom 16. Jh. bis in das 18. Jh. nahe. Somit ist die These Knusserts widerlegt. Im Sommer 2012 wird die Ausgrabung fortgesetzt, um genauere Aussagen zum Grundriss und zur Datierung des Gebäudes treffen zu können.

Weiterführende Literatur:

- R. Knussert, Das Füssener Land in früher Zeit, Allgäuer Heimatbücher 53, Kempten 1955, 38.

- S. Matz, Vils-Schönbichl, Fundberichte aus Österreich 50, 2011 (in Vorbereitung).

Die Durchführung des Projektes ist durch eine Finanzierung der Franz-und Eva-Rutzen-Stiftung und die großzügige Unterstützung durch den Museumsverein Vils möglich.

Links:

- http://stiftungen.stifterverband.info/t215_rutzen/Externer Link

- http://www.vils.at/system/web/gelbeseite.aspx?typ=8&bezirkonr=0&detailonr=351652&menuonr=218775578Externer Link

Blick auf die Grabungsfläche von Osten

Foto: LS Klassische Archäologie -

Tempel in Quinta de Marim (Olhão, Algarve, Portugal)

Luftbild der Grabungsfläche 2004

Foto: LS Klassische ArchäologieIn den Jahren 2002–2004 wurde durch den Lehrstuhl für Klassische Archäologie der Friedrich-Schiller-Universität ein seit 1877 bekannter und in Skizzen überlieferter, jedoch wieder verschütteter Komplex mit einem Apsidenbau, dem sog. "Tempel", erneut freigelegt und dokumentiert. Dabei konnte die enge typologische und chronologische Verwandtschaft des Apsidenbaues mit Peristasis, der aufgrund von Kleinfunden in die Zeit um 300 n. Chr. datiert werden kann, mit den beiden in der Vergangenheit ebenfalls als Tempel bzw. Heiligtümer gedeuteten Bauten im benachbarten Milreu/Estói (Algarve, Portugal) und im ca. 120 km nördlich gelegenen São Cucufate/Vila de Frades (Alentejo, Portugal) bestätigt werden. Weiterhin ergab sich vor allem aufgrund typologischer Vergleiche von Grabbauten des 4. Jahrhunderts n. Chr. in Hispanien (Los Castillejos, Carranque, beide Spanien) und in anderen Regionen des Imperium Romanum (Surburbium Roms, Nola/ Cimitile, Insel Lipari, Delphi, Mautern/Österreich) eine Neudeutung als Grabbau. Bei den drei Bauten in Portugal wurde dem Grabbau jeweils noch eine Peristasis mit korinthischen Säulen als zusätzliches Aufwandselement beigegeben; weitere Elemente der luxuriösen Ausstattung sind Marmorinkrustation, polychrome Mosaiken und ein Bronzedach. Eine sepulkrale Funktion, die vielleicht schon in einem christlichen Kontext steht, muss demnach auch für die Zwillingsbauten in Milreu und São Cucufate angenommen werden. Bei dem quadratischen, direkt an das Mausoleum mit Apsis und Peristasis angebauten Bau in Marim, der 2003 untersucht wurde, handelt es sich mit Sicherheit ebenfalls um einen Grabbau, vermutlich eine aedicula oder eine Art Grabturm aus der frühen oder mittleren Kaiserzeit; eine genaue Datierung ist aufgrund der bereits im Zuge der Ausgrabungen im 19. Jh. zerstörten Stratigraphie aber nicht möglich. In einer kleinen, Reliefsarkophags mit Darstellung eines Eroten (bei der Weinlese?) gefunden werden. Die beiden Grabbauten gehörten aller Wahrscheinlichkeit nach den Besitzern einer riesigen Villa, die sich vermutlich in einem Areal etwa 50 m nordöstlich von dem untersuchten Komplex befunden hat. Zahlreiche Terra Sigillata-Scherben, Mosaiktesserae und Fragmente von farbigem Wandputz, die sich im Bereich nachträglich angebauten Kammer konnte ein Fragment eines der (vermuteten) Villa in großer Zahl an der Oberfläche finden, zeugen von einer luxuriösen Ausstattung dieses Gebäudes. Zur Klärung topographischer Zusammenhänge wurde im Sommer 2003 ein Field-Walking-Survey im Bereich nördlich und östlich der Ausgrabungszone unternommen. Dabei wurden vor allem Keramik und einige obertägig sichtbare Mauern dokumentiert. Eine ebenfalls 2003 durchgeführte geomagnetische Prospektion erbrachte keine verwertbaren Resultate. Vorberichte über die Forschungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind bereits veröffentlicht, eine abschließende Publikation - u.a. mit Aufarbeitung der Fundkeramik (Th. Schierl) und der Fundmünzen (T. Kleinschmidt) ist in Vorbereitung.

Publikationen:

- D. Graen, Sepultus in villa – Bestattet in der Villa. Drei Zentralbauten in Portugal zeugen vom Grabprunk der Spätantike, Antike Welt 35 Nr. 3, 2004, 65–74.

- D. Graen, Two Roman Mausoleums at Quinta de Marim (Olhão): Preliminary Results of the Excavations in 2002 and 2003, Revista Portuguesa de Arqueologia, Vol. 8 no.1, 2005, 151–161.

- D. Graen, The So-Called Temples of Milreu, São Cucufate and Quinta de Marim

– A Suggestion of a New Interpretation of Their Function, Based on Actual Excavations and Iconographic Studies, in: Actas do II Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves 17–19/10/2003, Xelb 5 (Silves 2005) 70–80. - D. Graen, Os mosaicos do 'santuário' de Milreu no contexto de uma nova interpretação, O Arqueólogo Português, Série IV, Vol. 23, 2005, 367-415.

- D. Graen, O sítio da Quinta de Marim (Olhão) na época tardo-romana e o problema da localização da "statio sacra", Revista Portuguesa de Arqueologia, Vol. 10 no. 1, 2007, 275–288.

- D. Graen, Ein neues Fragment eines Reliefsarkophags aus Quinta de Marim (Olhão, Distr. Faro, Portugal). Bemerkungen zur Sarkophagbestattung in der Lusitania, Madrider Mitteilungen 48, 2007,191–203.

- D. Graen – T. Kleinschmidt – Th. Schierl – K. Zimmermann, The site of Quinta de Marim. Results and Perspectives of investigation, in: Xelb 8, Actas do 5o Encontro de Arqueologia do Algarve, Silves 25–27/10/2007 (Silves 2008) 223–242

-

DFG-Projekt: Untersuchungen zum römischen Kastell Apsaros

Abschluss: 2003

Grabungspublikation: Jenaer Forschungen in Georgien I [Hrsg. Angelika Geyer]: Neue Forschungen in Apsaros 2000-2002 - Tblissi: Programm "Logos" 2003, 78 S., 82 Abb., 17 Taf. ISBN 99940-762-9-9