Der Novalis-Preis für innovative und fächerübergreifende Forschungen zur europäischen Romantik ist bisher sechsmal vergeben worden. Die erste Preisvergabe erfolge im Jahr 2014.

Dr. Dorit Messlin, Antike und Moderne, Berlin, New York 2011

Abbildung: De GruyterNovalis-Preis 2014

Preisvergabe im Schloss Oberwiederstedt

Die internationale Jury erkannte Dr. Dorit Messlin (Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Forschung der Universität Erfurt) den Novalis-Preis zu für ihre Studie „Antike und Moderne. Friedrich Schlegels Poetik, Philosophie und Lebenskunst“ (Berlin, New York 2011). Es handelt sich um eine Gesamtdarstellung zu Leben und Werk Friedrich Schlegels, die die Genese seines Denkens aus der intensiven Auseinandersetzung mit der Literatur, Philosophie und Religion der Antike heraus entfaltet. Dabei werden vor allem ethische, normative, soziopolitische und religiöse Aspekte als initiierende Faktoren der Frühromantik in den Mittelpunkt gerückt, diskursgeschichtlich kontextualisiert und für aktuelle Fragestellungen fruchtbar gemacht.

Christine Lehleiter, Romanticism, Origins, and the History of Heredity, Bucknell University Press 2014

Abbildung: Bucknell University Press

Novalis-Preis 2016

Preisvergabe an der Universität Jena

Aus der Vielzahl der vorgeschlagenen Arbeiten wurden zwei Dissertationen von der Jury für den Novalis-Preis nominiert: die literarturwissenschaftliche Studie von Alexandra Besson (Université de Lorraine, Nancy) mit dem Titel „Novalis et la théologie negative. Le gouffre et le rêve dans le romantisme européen“ (2015) und die anglistische Studie von Johannes Schlegel (Georg-August-Universität Göttingen) „Anthropologie und Medialität des Bösen bei Blake, Hogg und Byron“ (2016).

Beide Arbeiten der Preisträger sind aus interdisziplinären Fragestellungen erwachsenen. Rekonstruiert die Dissertation von Alexandra Besson den religiösen Hintergrund von Friedrich von Hardenbergs Denken und konstelliert die Entwicklung des Werkes, seiner Denkformen wie seiner sprachlichen und poetischen Verfahren, im Spannungsfeld zwischen Religion und Philosophie, so zeigt die Dissertation von Johannes Schlegel anhand ausgewählter Werke von William Blake, James Hogg und Lord Byron den Erkenntniswert der britischen romantischen Literatur im Hinblick auf die gesellschaftliche Verständigung über die Frage nach dem Bösen auf. Die Publikation der Studie, die einen relevanten Beitrag zu methodischen und theoretischen Grundfragen der Romantikforschung leistet, ist in Vorbereitung, sie wird 2022 in den „Studien zur Englischen Romantik“ erscheinen.

Die Preisvergabe an der Universität Jena erfolgte im Anschluss an ein wissenschaftliches Symposion, das sich am Samstag, dem 7. Mai 2016, unter dem Titel „Die romantische Literatur und die Wissenschaften“ der wissensgeschichtlichen Bedeutung literarischer romantischer Texte widmete. Eingeladen hierzu war auch Dr. Christine Lehleiter (University of Toronto), deren 2014 erschienene Monographie „Romanticism, Origins, and the History of Heredity“ (Bucknell University Press) gewürdigt wurde.

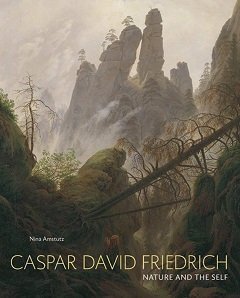

Dr. Nina Amstutz, Caspar David Friedrich: Nature and the Self, Yale University Press 2019

Abbildung: Yale University Press

Novalis-Preis 2018

Preisvergabe im Schloss Oberwiederstedt

In ihrer Monographie „Caspar David Friedrich: Nature and the Self“ (Yale University Press 2019) setzt sich Dr. Nina Amstutz (University of Toronto) zum Ziel, die romantische Synthese von Natur und Ich, von Physis und Geist, als Grundlage für die Interpretation von Caspar David Friedrichs Spätwerk ab etwa 1820 zu nehmen. In fünf Fallstudien versucht sie zu zeigen, dass der Dresdner Maler auf der Basis einer eingehenden Beschäftigung mit der romantischen Naturgeschichte und -philosophie Bilder schafft, in denen die Verflechtung des Selbst mit der Natur ebenso artikuliert wird wie die dynamischen Prozesse, durch die das ‚Ganze der Natur‘ in seinen bedingten und kontingenten Einzelteilen erfasst werden kann. Der bleibende Wert dieser Monographie liegt darin, dass sie die Hypothese einer naturphilosophischen Interpretation von Friedrichs Werken erstmals konsequent verfolgt. „Hypothesen sind Netze ‒ nur der wird fangen, der auswirft.“ (Novalis)

Nicolas von Passavant, Nachromantische Exzentrik, Göttingen 2019

Abbildung: Wallenstein Verlag

Novalis-Preis 2020

Preisvergabe an der Universität Jena

Die mit dem Novalis-Preis 2020 gewürdigte Studie „Nachromantische Exzentrik. Literarische Konfigurationen des Gewöhnlichen“ von Dr. Nicolas von Passavant ist 2019 im Wallstein Verlag erschienen. Als exzentrisch gilt Novalis der jeweils eigene Versuch, das Alltägliche und das Geheimnisvolle dynamisch miteinander zu vermitteln. Diesem Verfahren folgt seine Vorstellung von Individualität, aber auch seine Auseinandersetzung mit Kunst und Politik. Die an der Universität Basel entstandene Dissertation zeichnet, von der Poetik Friedrich von Hardenbergs ausgehend, bis in die Gegenwart hinein Stationen literarischer Exzentrik nach und sondiert dabei Konfliktlinien und -muster. Untersucht werden gleichermaßen die künstlerischen, gesellschaftlichen und politischen Implikationen romantischer wie nachromantischer Exzentrik. Die literarische Genealogie der Sonderlingsliteratur, die die Monographie vergegenwärtigt, führt u. a. zu E. T. A. Hoffmann, Jeremias Gotthelf und Wilhelm Raabe. Noch an Poetiken des 20. und 21. Jahrhunderts von Robert Walser über Thomas Bernhard bis zu Udo Lindenberg wird herausgearbeitet, „in welcher Weise Ressourcen zur Dynamisierung von Literatur und Gesellschaft gerade in exzentrischen Konfigurationen des Gewöhnlichen liegen.“

Novalis-Preis 2020: Porträt des Laureaten Dr. Nicolas von Passavant

Joanna Raisbeck, Karoline von Günderrode. Philosophical Romantic, 2022

Abbildung: Legenda

Novalis-Preis 2022

Preisvergabe im Schloss Oberwiederstedt

1. Die von Joanna Raisbeck an der Universität Oxford eingereichte Arbeit „Poetic Metaphysics in Karoline von Günderrode“ rekonstruiert das Werk der romantischen Dichterin vor dem Hintergrund ihrer Auseinandersetzungen mit den philosophischen, literarischen und wissenschaftlichen Debatten ihrer Zeit. Raisbeck arbeitet heraus, dass die dichtende Philosophin bzw. philosophierende Dichterin Günderrode in der Nachfolge von Herders Spinoza-Rezeption eine spezifische Ausprägung des Pantheismus vertritt: einen Panentheismus. Dieses von Günderrode profilierte Konzept, wonach die Welt in Gott eingeschlossen ist, erlaubt es, bestimmte Positionen der Aufklärung, insbesondere den Gedanken der Perfektibilität sowie das Motiv einer Bestimmung des Menschen, aufzuheben und die späteren, materialistischen Tendenzen der Aufklärung zu inkludieren, ohne dabei in eine atheistisch materialistische Weltanschauung zu münden. Günderrodes Besonderheit liege, so Raisbeck, u. a. darin, „dass sie die Idee der Naturalisierung des Individuums bis zu dem Punkt vorantreibt, an dem die Natur und der Mensch keine getrennten Seinsordnungen mehr sind“.

Klara Schubenz, Der Wald in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Geschichte einer romantisch-realistischen Ressource, Konstanz 2020

Abbildung: Konstanz University Press

2. Mit ihrer Studie „Der Wald in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Geschichte einer romantisch-realistischen Ressource“ (Konstanz University Press 2020) zeichnet Klara Schubenz eine interdisziplinäre Verflechtungsgeschichte zwischen der Arbeit am Imaginären des Waldes und seiner realgeschichtlichen Rolle als Ressource im Übergang vom agrarischen zum industriellen Zeitalter. Dabei berücksichtigt die Untersuchung, die im Konstanzer Graduiertenkolleg „Das Reale in der Moderne“ entstanden ist, eine Vielzahl von außerliterarischen Quellen aus der Umwelt-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. „Literaturgeschichtliche Prozesse“, so heißt es bei Schubenz, „sollen hier nicht als Folge gesellschaftlichen Wandels verstanden werden, sondern in komplexer Ko-Evolution mit diesen.“ Aufgezeigt wird die Wirkmacht romantischer Waldnarrative innerhalb der Literatur des 19. Jahrhunderts. Dabei finden die Resonanzen und Spiegelungen eine besondere Aufmerksamkeit, die romantische Erzählmuster in der Literatur des Realismus gewinnen. „Romantik und Realismus zeigen sich“, so die forschungsleitende These, „als vielfältig miteinander verwobener Großkomplex.“

Raphael Stübe - Neoromantik der Jahrhundertwende. Coverbild: Unter Verwendung von Odilon Redon: Reflections (1900-1905)

Foto: J.B. Metzler Verlag

Novalis-Preis 2025

Preisvergabe an der Universität Jena

In seiner Dissertation mit dem Titel „Neoromantik der Jahrhundertwende. Transformationen eines romantischen Erzählmodells um 1900“ untersucht Raphael Stübe (Frankfurt am Main) die bemerkenswerte Konjunktur, die das Romantische um die Wende vom 18. Zum 19. Jahrhundert ,als „Neuromantik“ erfuhr. Zum einen erarbeitet der Autor eine präzise Diskursanalyse, in der die Wiederentdeckung, die Aneignung, der Wandel und die Kritik des Romantik-Begriffs um 1900 nachgezeichnet werden. Zum anderen wendet er sich der spezifischen literarischen Verfasstheit neoromantischer Texte von Autoren wie Heinrich Mann, Hanns Heinz Ewers und Hermann Hesse zu. Analysiert werden charakteristische Erzählstrategien, um zu beschreiben, was genau sich in neoromantischen Texten im Vergleich zur Romantik verändert hat.

In differenzierten Textanalysen wird nachvollzogen, wie frühromantische Strategien der Ironisierung und „unendlichen Annäherung“ abgelöst wurden durch idiosynkratische Perspektiven und eine rätselhafte Überkomplexität. Stübe diagnostiziert ein Abtauchen vieler neoromantischen Figuren in Spezialbereiche, an deren Geheimwissen sie wahnsinnig werden, und er spricht von einer Verschiebung von der Multi- zur „Monoperspektivität“. So werde das Romantische auch für die Aneignungen der nationalsozialistischen Kulturpolitik vorbereitet. Die Neoromantik der Jahrhundertwende lässt sich damit als eine folgenreiche Station in der internationalen Kulturgeschichte wiederentdecken, die zugleich das Romantik-Bild des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt hat.

Interview mit dem Preisträger: „Am Ende der Neoromantik ist auch die historische Romantik etwas anderes als an ihrem Anfang“

Pressemitteilung: Von der Multi- zur Monoperspektivität in der Neoromantik

Grußwort des Thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt anlässlich der Vergabe des Novalis-Preises 2025

Vorschaubild/Video: Mario Voigt